还记得前些天欧美社交媒体上闹得沸沸扬扬的抵制维多利亚的秘密最新广告的#iamperfect运动吗?1.6亿人的联名请愿活动着实令维多利亚的秘密焦头烂额了很久。身材作为影响女性生活质量和幸福感的一个关键因素,历来都是各大时尚服装品牌营销的重点,特别是女性内衣品牌。营销总会有成失败。这不,又一个国际时尚内衣品牌“栽”在了女性身材的噱头上。

CK躺着中抢

近日,美国时尚内衣品牌Calvin Klein underwear的新品内衣广告再次引爆人们对于女性身材曲线标准的口水战。Calvin Klein为了突出其新款内衣系列对于不同女性身材的适应性和穿着舒适度,特意邀请“大号”超模Myla Dalbesio领衔拍摄新品广告。在追求“没有最瘦、只有更瘦”的时尚界,Myla Dalbesio一直以来都凭借其大出普通模特4号的“丰腴”身材(英制尺寸14号)独树一帜。与Myla Dalbesio一同出镜的还有Jourdan Dunn、Lara Stone、Ji Hye Park和Amanda Wellsh几位身材“标准”的超模。但可能是拍摄技巧或是后期制作的原因, Myla Dalbesio在最终版的广告中并没有显得“大一号”。

大号超模Myla Dalbesio在Calvin Klein最新女性内衣广告中显得并不大肢(从左至右:Ji Hye Park、Myla Dalbesio、Lara Stone和Jourdan Dunn)

对此,Myla Dalbesio表示这次广告拍摄和最终的视觉都棒极了!“虽然我比以往Calvin Klein广告中的模特都要丰满,但是品牌并没有为了带动新产品的销量而刻意突出我的穿衣尺码。”她在接受美版《Elle》杂志采访时对Calvin Klein大加赞赏。显然Calvin Klein也不希望广告语或视觉效果给消费者造成“受歧视”的感受。在这一点上,Calvin Klein要比同为美国品牌的维多利亚的秘密考虑的更为周全。然而,Calvin Klein万万没有想到如此“体贴”的考虑却因为《Elle》的一条Twitter评论而不幸“躺枪”。

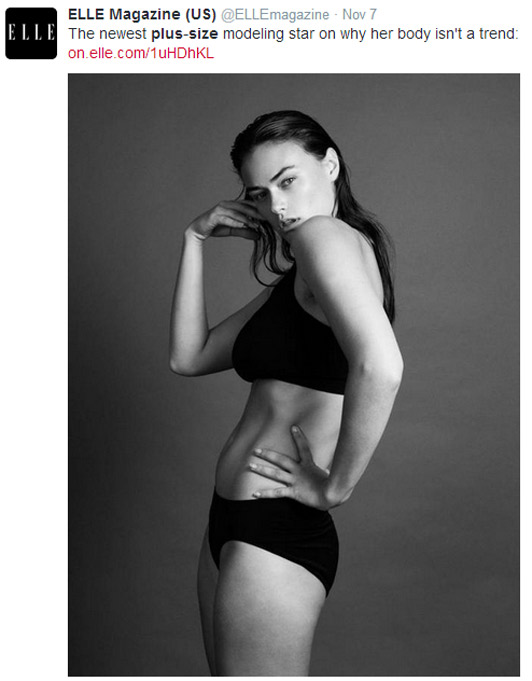

《Elle》杂志的Twitter内容令Calvin Klein最新女性内衣广告甚嚣尘上

对于Myla Dalbesio领衔Calvin Klein最新女性内衣广告,《Elle》在社交网络上留下了这样的评语:“The newest plus-size model star on why her body isn't a trend(大肢模特告诉你她的身材为什么不红)”,并配上Myla Dalbesio此次广告的特写照片。《Elle》短短十几个字可谓是犀利,直接戳到了内衣广告的“无聊潜规则”——选用Myla Dalbesio本意是倡导女性身材多样化,实际成片却遮掩了她“大肢”的特点,仍呈现出千篇一律的窈窕“瘦女”。这条Twitter一经发出,立刻引起了人们在社交网络上对Calvin Klein的围攻。人们集体无视用“大肢”形容模特的始作俑者——《ELLE》杂志(不是Calvin Klein),而纷纷质疑广告中Myla Dalbesio曼妙的身姿根本算不上大肢,并戏称Calvin Klein应该去配一副高度数的近视眼镜。更有好事者爆粗口,嘲笑Calvin Klein作为内衣品牌竟然连女性的体型都弄不明白,并指责广告存在歧视的嫌疑。尽管品牌随即通过《纽约时报》澄清对事件的立场和广告的拍摄初衷,但还是有种“哑巴吃黄连、有苦说不出”的无辜。不过“忍一时海阔天空”的道理Calvin Klein应该还是懂的,看到谷歌上将近4万条的新闻报道和千万评论,不知道Calvin Klein会不会暗自窃喜呢?

要玩就玩不一样

时尚行业历来就是一个造梦的工厂,用美丽的视觉效果为人们营造一种对美好事物的憧憬。虽然时尚界早有挑战传统审美的尝试,比如Katie Grand力捧The Gossip乐队的主唱Beth Ditto拍摄《LOVE》杂志封面。然而这股“愤世嫉俗”的风潮最终还是如同Beth Ditto的名气一样盛极一时便烟消云散,到头来时尚圈还是“瘦子”的天下。虽然“恶潮流”只是昙花一现,但好在其短暂的兴起为时尚品牌乏善可陈的营销,带来了另辟蹊径的灵感。近期社交网络上频繁爆出的时尚产品存在歧视的争论,说到底也都无非是品牌精心设计的营销手段。