| 麻韵新生·织遇纺城|竹清纺织:在源头处创新,于细微处深耕 |

作为中国轻纺城产业生态的重要组成部分,联合市场始终以经营户需求为锚点,在行业发展进程中坚持与时俱进、创新突破。锚定现代化“国际纺都”的总目标,近年来,联合市场深度践行“一市一特色”发展定位,精准规划并打造“麻类面料专区”——以差异化布局汇聚产业上下游合力,用集聚化发展为品牌升级注入动能。这一举措,既为广大经营户搭建起开拓新兴市场、培育强势品牌的优质平台,更助力整个市场突破传统产业发展瓶颈、实现迭代新生,使麻这一承载纺织文化底蕴、契合当代消费需求的面料品类,成为见证纺城产业转型升级的璀璨注脚。

当热爱沉淀为专业,对麻质面料的朴素偏爱便升华为一份笃定的事业,竹清纺织的故事,始于主理人何维君对麻的一份执着。多年来,她带领团队专注于麻面料的改良,通过调整纱线配比、改进染色与织造技术,使面料在保持天然特质的同时,变得更柔软、更耐穿、更易于打理,让这种古老的材料能够更好地满足现代生活的需求。

基于对材质潜力与市场趋势的洞察,竹清纺织于2008年选择上海作为创业起点,这里的前沿氛围为麻类面料提供了更易切入的市场入口。随着事业的稳步发展,公司于2018年在中国轻纺城联合市场增设门市部,将柯桥作为贴近客户的“窗口”,以此快速捕捉市场需求变化,并依托现货储备与敏捷的供应链响应力,实现了从产品创新到市场服务的全面升级。

产品创新,

平衡自然美学与实用性能

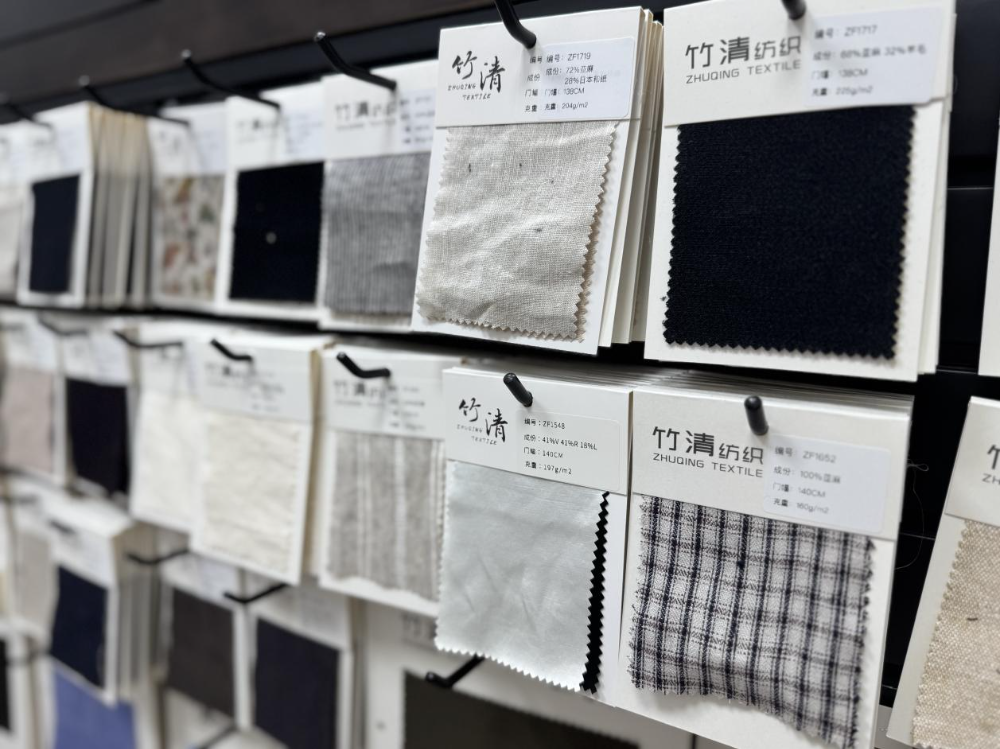

走进竹清纺织的门市部,素雅白墙上的水墨画、温润的木质地板,以及点缀其间的陶瓶枯枝与腊梅,共同营造出一个充满东方韵味的自然空间。这种返璞归真的陈设理念,与品牌主营的棉麻面料形成了深度的呼应,无论是麻布清晰的天然肌理,还是棉麻混纺带来的质朴触感,都仿佛是这方空间自然生长出的产物。环境与产品在此浑然一体,每一处细节都在无声传达着品牌对自然美学与舒适生活的理解。

这份对细节的专注同样体现在产品创新研发中。竹清纺织组建了一支7-8人的专业研发团队,建立起以“先打样,再生产”为准则的严谨流程。从新品方向确定开始,团队要对纱线配比、织法结构和颜色效果进行多轮打样测试,确保每块小样在质感、色牢度和缩水率等指标完全达标后,才进入批量生产。

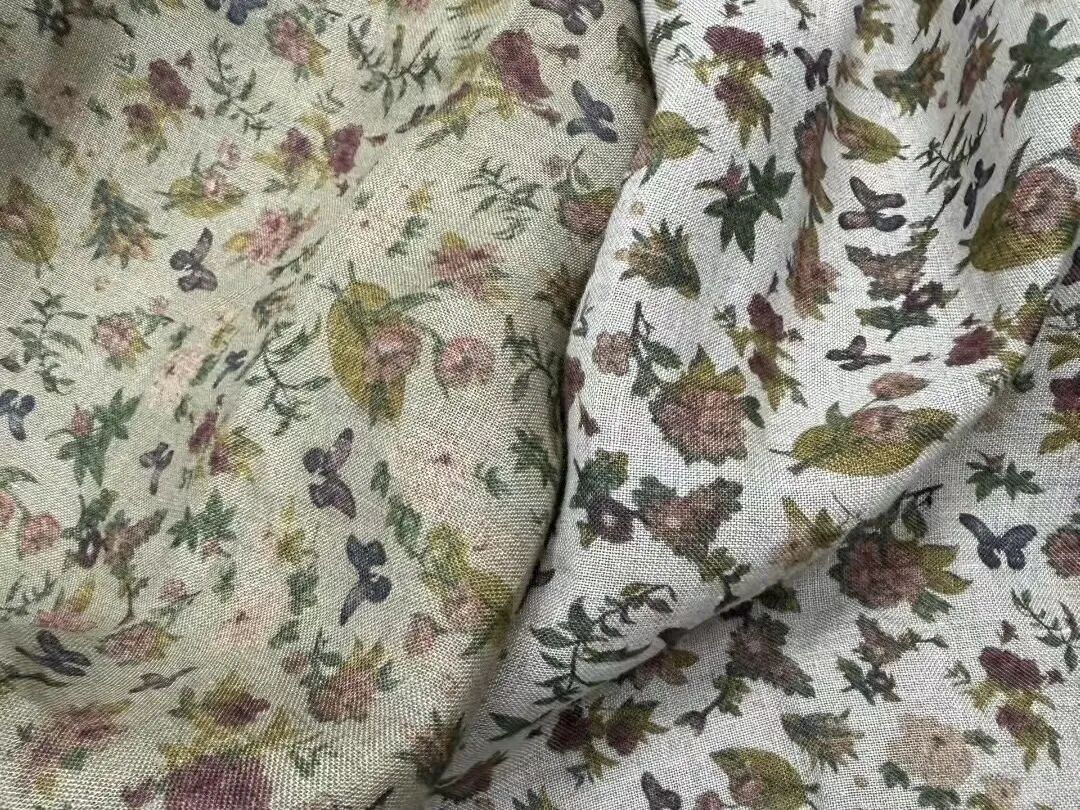

“麻类面料的创新,关键是从纱线这个源头入手。”何维君在分享创新思路时谈到,团队选择将天丝、棉等纤维与麻进行科学混纺,“我们希望通过这种方式,在保留麻自然古朴风格的同时,改善其易皱与穿着舒适度的问题,使面料更贴合现代日常需求。”同时,竹清纺织还通过调整织法的结构、密度与纹理,赋予面料不同的肌理表现与触感体验,不仅解决了麻类面料在实际穿着中的舒适性问题,也使其在视觉风格上更趋多元,更好地契合了当下设计师与消费者对自然美学与实用性能的双重追求。

这些创新理念在新近推出的“牛仔风”系列中得到了充分体现。该系列在色彩与风格上都做出了新的尝试,既保留了牛仔面料的洒脱特质,又融入了东方美学的温润气质。特别值得关注的是,该系列在保持高品质的同时也展现了良好的性价比,通过优化生产工艺使产品在市场上具有竞争力。这种兼顾设计美学与实用价值的创新,让更多消费者能够接触到兼具文化内涵与穿着舒适度的麻纺制品,获得了市场的积极反馈。

服务客户,

以品质赢得信赖

而这份源于自然的美学追求,更体现在品牌对面料实用性的精深把控上。正是在麻类面料领域深耕多年,竹清纺织深知麻类产品的特性,店内95%的产品都经过预缩整理。“与市场上缩水率普遍在5%-7%的产品相比,我们将这一指标稳定控制在1%-3%,优于行业普遍表现。”何维君说道,即使面料在经过洗涤后出现正常的褶皱,也只需经过简单的熨烫处理,面料就能恢复原样。通过这道关键的后整理工艺,竹清纺织为客户提供了“成品级”面料,他们可以直接用于设计和生产,从而极大地提升了生产效率和成品稳定性。

对品质的极致追求同样体现在源头的严格筛选中。竹清纺织坚持选用纤维更长、品质更好的进口麻原料,从纱线阶段就开始把控。“如果原材料差,就做不出那种蓬松感好的质感”,何维君解释道,这种对原材料的苛刻要求,结合色织工艺对色牢度的提升,以及对织法密度、纱线支数的精准控制,共同构成了竹清纺织“柔软不扎、挺括有骨”的独特产品品质。

在严格把控产品品质的基础上,竹清纺织将精益求精的态度延伸至客户服务的每个环节。公司拥有三层现代化仓储空间,并建立起“当天需求、当天反馈”的快速响应机制。这一高效的服务体系确保客户从设计到生产的全程畅通。这不仅大幅缩短了订单交期,更显著降低了客户的资金占用和库存风险。通过将卓越产品品质与高效供应链服务深度融合,竹清纺织正成为众多服装品牌值得信赖的合作伙伴,助力他们在瞬息万变的市场中赢得先机。

麻类专区的核心价值在于构建了一个高效的产业协同平台,不仅吸引了全球专业买家和设计师集中采购,更推动了产业从分散经营转向联动发展,为整个麻纺生态注入持续动能。展望未来,何维君表示,竹清纺织会积极依托专区这一集聚平台,继续专注于麻类面料的深度研发,不断在纤维成分、织造工艺与色彩体系上寻求突破,以产品的独特性和高品质,在日益紧密的产业协同中构筑自身的核心优势。 |

| 《纺织服装周刊》版权及免责声明: 1、凡本网注明“来源:纺织服装周刊”的所有作品,版权均属于纺织服装周刊,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用上述作品。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:纺织服装周刊”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:010-85872143 |

| 相关文章 |